Nasce con l’uomo il desiderio di sollevarsi dal suolo e realizzare così la naturale aspirazione all’infinito, l’innata curiosità dell’ignoto, la vocazione all’oltre e all’altro per ovviare

alla consapevolezza dolorosa del proprio limite, causa prima e fondamentale, come sostiene il Leopardi, dell’infelicità del genere umano. Si legga al proposito

La storia del genere umano, l’operetta morale del 1824, introduttiva alla raccolta, nella quale è

chiarito senza possibilità d’appello che l’inquietudine umana nasce dalla «natura propria degli uomini», infelici ogni qual volta si rendono conto di aver visto tutto, di non

avere altri spazi da esplorare, altri confini da superare e «bramando sempre e in qualunque stato l’impossibile, tanto più si travagliano con questo desiderio da sé medesimi, quanto

meno sono afflitti dagli altri mali». (G. Leopardi, Operette morali, introduzione e note di Saverio Orlando)

Essendo il cielo lo spazio per eccellenza del divino, lo sguardo va alla volta celeste come emblema delle agognate altezze e meravigliose possibilità negate ed ecco che espressioni diffuse: «toccare il cielo con un dito», «volare alto», «per aspera ad astra», definiscono la felicità come tipica di un altro mondo, quindi di una condizione diversa da quella umana e praticamente impossibile e l’anelito spirituale come faticoso sollevarsi dal suolo e aspro sforzo di liberarsi dal petrarchesco «terreno incarco».

Se la preghiera indirizza gli sguardi al cielo, se attraverso l’esperienza mistica si compie uno straordinario volo spirituale, non è da sottovalutare nemmeno il volo della fantasia che guida la creazione artistica.

L’immagine del volo è tradizionalmente legata all’attività d’arte quale prodotto per eccellenza dello spirito dell’uomo e quindi testimonianza di una sua natura ultrasensibile che aspira a tradursi in atto. La metafora del volo è stata applicata alle esperienze umane più schiettamente spirituali: oltre alle forme d’arte e di fede, all’amore, alle capacità della mente e alle sue grandi scoperte e invenzioni.

PAGINA 1

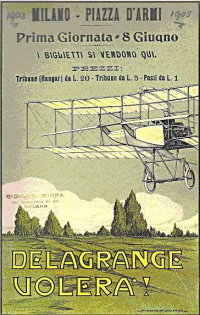

Milano,

8 giugno 1908

Video: Dedalo e Icaro da Metamorfosi, di Ovidio. Voce di Francesco Di Lauro

Dallo spettacolo Volare, Bovolone, febbraio 2017

La Fama

Le Erinni

Le Arpie

Giacomo Leopardi

Visita gli altri siti del Circolo del 72

Testo di: Anna Bellio, Voli di Sogno nella letteratura italiana del novecento, I.S.U. Università Cattolica, 2007